Por Santiago Orcajo

En 2014, la enorme red de radiotelescopios ubicada en Antofagasta (Chile) conocida como ALMA (Atacama Large Millimeter Array) obtuvo las primeras imágenes de ultra-alta definición de un disco de gas y polvo alrededor de una estrella. Los astrónomos se sorprendieron al descubrir que el disco alrededor de la estrella HL Tau presentaba brechas y anillos en ese disco y comenzaron a especular que estas estructuras se debían a la presencia de planetas en formación.

“Estas características son casi con certeza el resultado de cuerpos similares a planetas que se están formando en el disco. Esto es sorprendente, ya que no se espera que estrellas tan jóvenes tengan planetas capaces de producir las estructuras que vemos en esta imagen”, afirmó Stuartt Corder, quien era Director Adjunto de ALMA en ese momento.

Las posteriores campañas de observación de alta resolución realizadas con ALMA mostraron que los anillos y brechas son muy comunes en los discos protoplanetarios, lo que desafió aún más nuestra comprensión del proceso de formación planetaria y generó un escepticismo significativo sobre el origen planetario de estas estructuras. Tanto así, que durante años los astrónomos exploraron muchas explicaciones alternativas para las estructuras observadas, incluyendo inestabilidades complejas y efectos magnéticos y químicos.

A pesar de esto, las opiniones en el campo seguían divididas y muchos grupos de investigación continuaron estudiando el escenario de formación planetaria como explicación para el origen de los anillos y brechas observados por ALMA. En 2021, un equipo internacional de expertos, liderado por astrónomos chilenos, propuso una secuencia evolutiva para explicar la diversidad de estructuras observadas en los discos, en el contexto de la formación de planetas gigantes (como Júpiter en nuestro Sistema Solar) mediante el llamado “modelo de acreción del núcleo” y las interacciones posteriores entre los planetas recién formados y los discos. Sin embargo, este escenario propuesto era mayormente especulativo y carecía de un respaldo detallado.

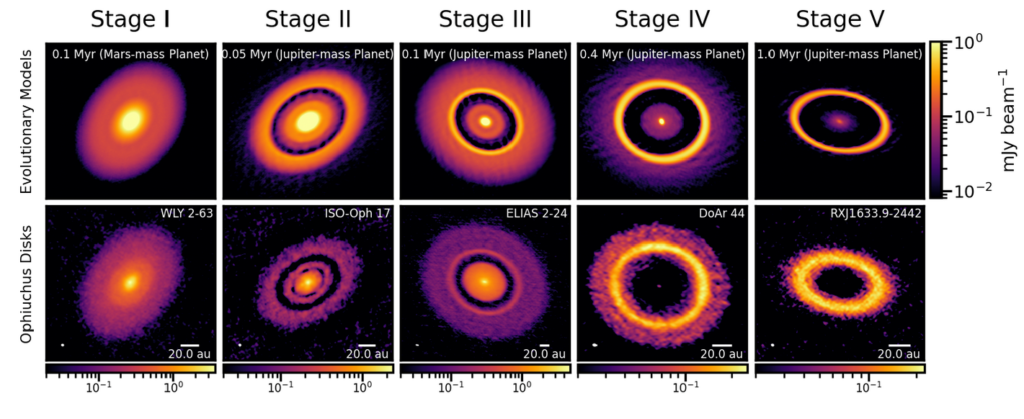

Usando modelos numéricos de la evolución del gas y polvo en discos protoplanetarios con protoplanetas inmersos en los mismos, un estudio reciente –que también involucra a un equipo internacional de astrónomos– liderado por el Dr. Santiago Orcajo del Instituto de Astrofísica de La Plata (Universidad Nacional de La Plata- CONICET) ha logrado reproducir cada una de las etapas de la secuencia evolutiva propuesta anteriormente, proporcionando evidencia muy sólida en favor del escenario en que las brechas y anillos observados en los discos son producidos por la presencia de planetas en formación o ya formados. La secuencia evolutiva consta de cinco etapas distintas que pueden seguirse en el video que acompaña esta nota:

Etapa I) Discos muy jóvenes con estructuras poco marcadas o sin subestructuras obvias, correspondientes a una época en la que los protoplanetas no son lo suficientemente masivos como para abrir brechas notables en los discos.

Etapa II) Discos con brechas y anillos relativamente estrechos pero claramente definidos, lo que indica el crecimiento de los protoplanetas.

Etapa III) Un rápido ensanchamiento de las brechas debido al repentino aumento de la masa de algunos planetas cuando adquieren sus envolturas gaseosas. Esta etapa incluye la acumulación rápida de polvo en los bordes exteriores de las brechas (los límites internos de los discos exteriores) debido a las “barreras de presión” generadas por los planetas gigantes recién formados, que detienen la migración del polvo hacia el interior.

Etapa IV) Filtración de polvo en los bordes de las cavidades, lo que resulta en discos internos empobrecidos en polvo. El polvo de tamaño milimétrico de los discos exteriores se desplaza eficientemente y se acumula en los bordes de las brechas.

Etapa V) Eventualmente, los discos internos llenos de polvo se drenan completamente hacia la estrella, y los discos exteriores se convierten en anillos estrechos (o en colecciones de anillos estrechos).

El panel superior de la imagen muestra los modelos numéricos obtenidos por computadora, recientemente publicados por Santiago Orcajo y el equipo de especialistas, de cada una de las etapas evolutivas de las subestructuras inducidas por planetas propuestas por Cieza et al. (2021). Los paneles inferiores muestran imágenes reales de ALMA de discos que corresponderían a cada etapa.

Los resultados, publicados en Astrophysical Journal Letters, demuestran que la inmensa diversidad de estructuras observadas en los discos protoplanetarios puede entenderse en términos de una secuencia evolutiva unificada de subestructuras inducidas por planetas. Las implicaciones son profundas, comenzando con el hecho de que las estructuras observadas en HL Tau hace más de una década son, muy probablemente, consecuencia de planetas. Esta idea subraya nuestras limitaciones actuales para explicar la formación muy rápida de planetas a grandes distancias de sus estrellas anfitrionas. Esta línea de investigación también puede utilizarse como una “técnica de detección de planetas” y permite la posibilidad de identificar una gran población de planetas jóvenes abriendo brechas, una población que actualmente está en el límite de los métodos de detección más directos.

Es importante remarcar que este trabajo se llevó a cabo principalmente entre miembros pertenecientes al Grupo de Astrofísica Planetaria de La Plata y colegas en Chile, en particular con los profesores Lucas Cieza de la Universidad Diego Portales (Investigador Principal de la campaña de observación ODISEA, la cual observa los discos en la Nube Molecular de Ofiuco empleando el observatorio ALMA), Sebastián Perez y Fernando Rannou de la Universidad de Santiago de Chile.

Fuente: Instituto de Astrofísica de La Plata.