Científicos de la Universidad Nacional de La Plata participaron de la reciente identificación de Titanolebias calvinoi, un nuevo pez killi gigante hallado en el Parque Nacional Chaco, revela la riqueza oculta de estos ecosistemas chaqueños y refuerza la urgente necesidad de conservarlos. Este trabajo científico aporta nuevos conocimientos sobre la biodiversidad de una de las regiones más amenazadas de Argentina y destaca la importancia de conservar estos frágiles ecosistemas de humedal para proteger especies únicas y especializadas.

La situación en Argentina es preocupante: en el país se reconocen 18 especies de killis estacionales y más de la mitad de ellas se encuentra bajo algún nivel de amenaza de extinción. Dos especies están en peligro crítico, dos en peligro y seis vulnerables, sumando un 55% de los killis amenazados a nivel nacional. Este panorama resalta la necesidad urgente de reforzar los esfuerzos de investigación y conservación para proteger a estos peces frente a las crecientes presiones ambientales. En este contexto desafiante se inscribe el hallazgo de Titanolebias calvinoi, que aporta una luz de esperanza y nuevos datos para la ciencia.

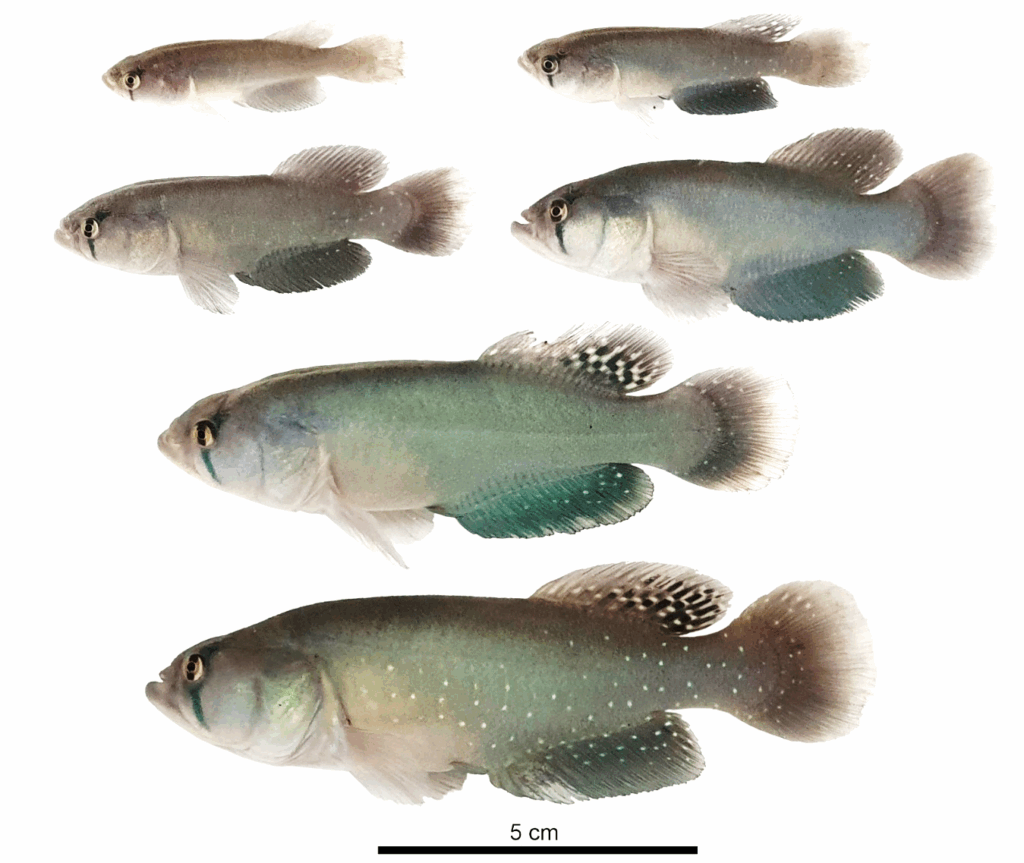

La nueva especie de killi gigante fue vista por primera vez en junio de 2023, por un guardaparques, una bióloga y un por entonces miembro del directorio de Parques Nacionales en el Parque Nacional Chaco, en el nordeste argentino. Allí, en una zanja que se estaba secando en un sector de humedales estacionales de la cuenca del río Negro conocido como “La Ralera”, hallaron estos peces mientras observaban aves de noche. El sitio, enclavado en un bosque de quebracho colorado dentro del Parque, presentaba aguas turbias y poco profundas, características típicas de los humedales en fase de desecación. El encuentro fortuito sucedió pocas semanas antes de que las zanjas se sequen y las aves y otros animales terminen por comerse a estos peces temporarios.

Amenazas y conservación

El descubrimiento de Titanolebias calvinoi aporta información crucial sobre la biodiversidad del Chaco, una región seriamente amenazada por el avance de la frontera agropecuaria y el cambio climático. Que esta especie haya sido encontrada dentro de un área protegida como el Parque Nacional Chaco es alentador, aunque la vulnerabilidad de los humedales temporarios exige estrategias de conservación específicas.

Proteger sitios puntuales como La Ralera y mantener el régimen natural de inundación y sequías resulta esencial para que ésta y otras especies asociadas sigan existiendo. Los especialistas subrayan también la importancia de continuar investigando su ecología, comportamiento y genética para comprender su capacidad de resistencia ante futuros cambios ambientales.

Aporte multidisciplinario

El estudio fue liderado por Felipe Alonso, investigador del Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO-CONICET) y de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta. Participaron también Martín Migeul Montes, Jorge Barneche y Marina Ibañez Shibamukuro (CEPAVE-UNLP, UNLP); Guillermo Enrique Terán y Baltazar Bugeau (CONICET–Fundación Miguel Lillo, Tucumán), Wilson Sebastián Serra (Museo Nacional de Historia Natural, Uruguay), Marcos Martin Waldbillig (CONICET–Universidad de Buenos Aires), . Todos miembros de la Fundación Killifish. Además participó Francisco González Táboas (Aves Argentinas), y de la Administración de Parques Nacionales, Malena Maroli (Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay) y Matías Jesús Almeida (Parque Nacional El Impenetrable).

La descripción de la especie fue publicada en la revista Zoologischer Anzeiger bajo el título “The rise of a Titan: a new species of the giant Titanolebias killifishes, and its phylogeny (Cyprinodontiformes: Rivulidae)“.

Más sobre los killis:

Peces y parásitos resistentes a la sequía podrían convertirse en indicadores de contaminación

Los killis son peces que viven en ambientes acuáticos temporarios cuyos ciclos están determinados por las condiciones climáticas; la mayoría viven en espejos de agua permanentes. Esta especie es prácticamente desconocida en el mundo y los que habitan en la Argentina no son la excepción. Los Rivulidae son una familia dentro de los killis y son de colores llamativos. En nuestro país hay 18 especies, 16 son estacionales mientras que sólo 1 habitan en aguas permanentes.

Los charcos se llenan por acumulación de precipitaciones y pasan al menos una parte del año completamente secos. Durante la temporada de lluvias, los huevos eclosionan, los peces crecen, los adultos se reproducen y depositan huevos resistentes a la desecación que permanecen enterrados en el fondo de estos espacios sin agua mientras los peces adultos mueren. La nueva generación vuelve a repetir el ciclo en la próxima temporada de lluvias. Además de huevos de resistencia, y como parte de las adaptaciones que presentan para vivir en este tipo de ambiente, los juveniles crecen rápidamente alcanzando la madurez sexual en unas pocas semanas.

En la Universidad Nacional de La Plata estudian la biodiversidad y los ciclos de vida de los parásitos que infectan a este tipo de peces y caracoles que cohabitan con ellos dentro de Argentina.

El Dr. Martín M. Montes, uno de los investigadores que forma parte del equipo, explicó que “los parásitos que estos peces alojan probablemente también debieron ajustar sus ciclos biológicos al tipo de vida tan particular de estos hospedadores. Si bien la mayoría de los rivulidos se encuentran en ambientes temporales, existen otros géneros que viven en ambientes más estables, con disponibilidad de agua constante a lo largo del año”.

En el Laboratorio de Parásitos de Peces, Moluscos y Crustáceos del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE, Facultad de Ciencias Naturales y Museo– UNLP- CONICET–CICPBA) se amplía el conocimiento sobre la biodiversidad de los parásitos de rivulidos, para comprender mejor la dinámica de los ecosistemas y su importancia como sitio de alimentación de mamíferos, aves y reptiles.

En este marco se prevé usar los parásitos en el futuro como indicadores ambientales, de contaminación y biodiversidad. Para ello, es necesario conocer qué especies conforman la “fauna dentro de la fauna”, comprender la ecología de los ambientes y los ciclos de vida de estos parásitos.

Con respecto al potencial que pueden tener los paràsitos como indicadores de contaminación es porque al ser de diversos phyllum, tener ciclos de vida complejos y un epitelio más simple se ven expuestos directamente al ambiente y los contaminantes lo cual puede ser más nocivo para ellos que para los peces, moluscos o aves”.

Además, varios estudios aseguran que si un parásito está presente es que todas las partes que necesita para reproducirse están presentes, es decir, está el caracol, el copépodo, el pez, el ave, etc. dependiendo de cómo sea el ciclo de vida de ese parásito.

“El problema que encontramos es que antes de poder usar los parásitos como bioindicadores desconocemos qué especies son, y cómo es su ciclo o sus abundancias en la naturaleza y en los diferentes arroyos. Por todo esto el uso de los parásitos como bioindicadores por ahora es muy difícil de evaluar, pero estamos sentando las bases para que en el futuro se pueda hacer”, detalló Montes.

Los trabajos previos demostraron que principalmente los digeneos, gusanos parásitos, utilizan a estos peces como hospedadores intermediarios. Por esta razón, se estudian tanto morfológica como genéticamente las formas larvales previas que emergen de los caracoles que se colectan en el mismo cuerpo de agua que los rivulidos.

Por último, para cerrar el ciclo de vida de estos parásitos, se tratan con enzimas y en medio ácido, simulando un estómago, y se colocan en un medio de cultivo tisular en una estufa con una temperatura entre 38 a 42 grados, similar a la de un ave, para la obtención de los adultos. A partir de los análisis morfológicos y moleculares de todos los estadios y usando diversos marcadores moleculares se realizan los análisis filogenéticos de los parásitos.

Muchas especies parasitarias pueden ser indicadores de diferentes aspectos de la biología de sus hospedadores como dieta, indicando interacciones tróficas entre los hospedadores que ocupan distintos nichos, migraciones, reclutamiento, diferencias poblacionales, filogenia y estado del ambiente indicando polución, eutrofización y stress.

¿Dónde habitan los killis?

Los “Killis” se encuentran principalmente en aguas dulces o salobres de América, desde Argentina hasta el sur de Ontario, en Canadá. También hay especies en el sur de Europa, en gran parte de África, en el Medio Oriente, en Asia y en varias islas del Océano Índico. Este orden está integrado por numerosas familias, siendo la Rivulidae la más numerosa con más de 320 especies.

La mayoría de los géneros de Argentina que integran esta familia vive en ambientes de agua temporales con ciclos de vida muy cortos, mientras que sólo uno habita en aguas permanentes. En nuestro país se registraron 18 especies, muchas de ellas son endémicas de áreas incluidas en los sistemas de los ríos Paraná, Paraguay, Iguazú y Uruguay. El ciclo de vida de estos peces y su asociación a las lluvias permite su existencia en diferentes meses a lo largo de todo el territorio nacional.

En cuanto a la fauna parasitaria específica de los killis, existen algunos trabajos sobre parásitos en peces anuales de África y Sudamérica. En Argentina, los estudios sobre parásitos de los rivúlidos son muy escasos, siendo la mayoría de los aportes realizados producto de las investigaciones del CEPAVE.

Estos peces y sus parásitos no son los únicos seres vivos presentes en los charcos temporales. Entre ellos, cobran singular importancia los moluscos. Los parásitos usan caracoles como sus primeros hospedadores.

El conocimiento de los ciclos de vida de los parásitos es una herramienta importante para la correcta determinación de las especies y para implementar programas de control sanitario. A pesar de la gran abundancia de especies de parásitos conocidas, muy pocos ciclos de vida se lograron dilucidar, dando origen a una diversidad oculta que esta iniciativa plantea relevar.

Los ejemplares estudiados serán depositados en la Colección de Helmintología del Museo de La Plata.